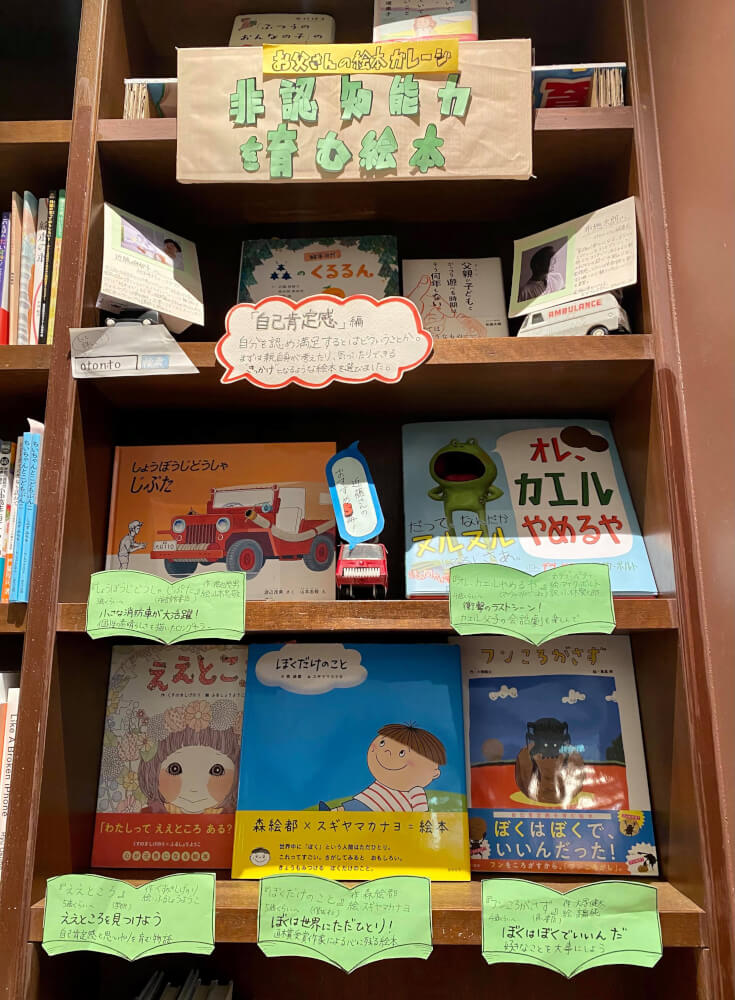

お父さんの絵本ガレージ

【第5回】輝く!絵本ガレージ大賞!!

こんにちは。今回は「第5回、輝く!絵本ガレージ大賞!!」の発表です。

この1年、「絵本ガレージ」で紹介させていただいた絵本の中から、

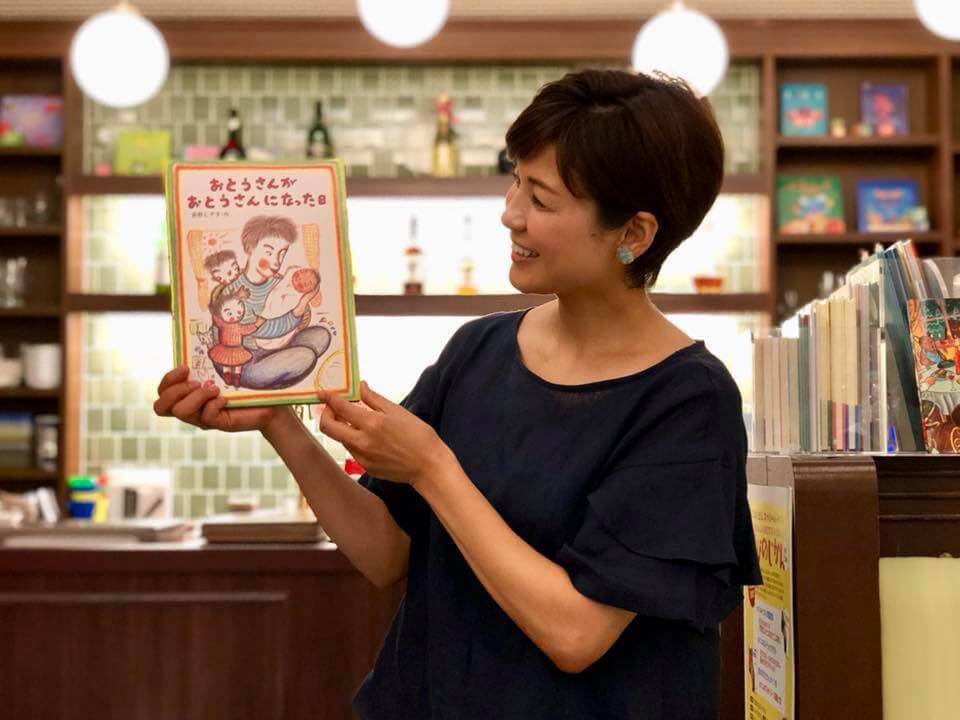

選書をされた近藤麻智子さん、ブックハウスカフェちのゆきさん、そしてoton+toの布施が協議を行い、大賞1作品、部門賞3作品を選出しました。

受賞したこれらの絵本です。ご興味ある方、ぜひ!

◆絵本ガレージ大賞

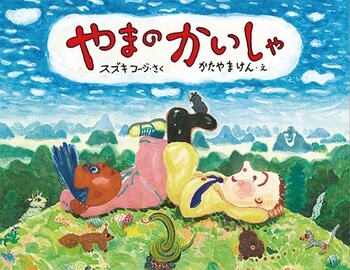

『やまのかいしゃ』

作:スズキ コージ 絵:かたやま けん

出版社:福音館書店 発行日:2018年

対象年齢:5歳くらい~

「こんな働き方でいいのでしょうか?」「いいんじゃないですか」。そんな絵本です。27年ぶりに復刊された本書。読む人によっては「なんて無責任な会社員なんだ!」と鼻息を荒げることもあるでしょう。でも、ぶっちゃけこんなのもいいんじゃないですか。と言ってくれているような、そんな絵本です。主人公のほげたさんは、冒頭からツッコミどころ満載です。でんしゃに乗って、ビルがぎっしりつまったまちのなかにあるかいしゃに向かっているはずが、景色はなぜかどんどんやまのなかへ。ここでワクワクできるかどうか?それが、自分自身、日々、心に余裕と遊び心を持てているかが試されるような気がします。やまの頂上で仕事する。これは、今はすっかり浸透してきたリモートワークに通ずるものがあります。空気のおいしさを会社のみんなにも分けてあげたい。そんな思いを抱くほげたさんは、自分のことだけじゃなくて、オフィス環境のことも考えているとも言える。しかし、ほげたさん、なんの仕事をしているんでしょう?

コメント:布施太朗

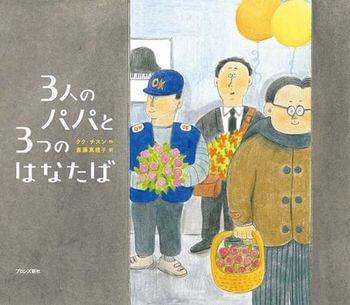

◆パパいつもありがとう賞

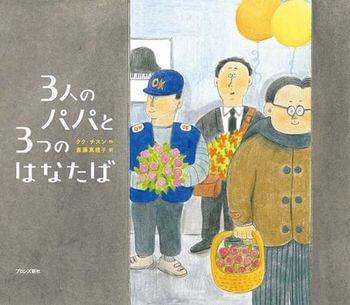

『3人のパパと3つのはなたば』

作:クク・チスン 訳:斎藤真理子

出版社:ブロンズ新社 発行日:2021年

対象年齢:3歳くらい

今日も一所懸命に働く、3人のパパたち。宅配会社のキム運転手。小児科のキム先生。建設会社のキム課長。お互い街ですれ違いながら、忙しい仕事の合間に花束を買いに行きます。ようやく仕事が終わった3人が急いで向かった先は、クリスマスツリーが飾られた幼稚園でした。

「日常を真面目に生きている私たちの物語を描きたい」と韓国でひとり出版社を営む、作者のクク・チスンさん。職業は様々、それぞれに個性あふれるパパたちですが、どんなに忙しくても子どものことを想う気持ちはいっしょだなぁと、心を打たれます。全てのパパに、いつもありがとう!と伝えたくなる物語。日中どんな風に働いているのか、もしかしたらお子さんがパパの仕事に興味を持ってくれるかもしれませんね。姉妹編『3人のママと3つのおべんとう』は、奥様へのプレゼントにもおすすめ。「ごく普通の生活の中に、特別なことがある」。仕事や育児に奮闘する私たち親に、静かなエールと大切な気づきをくれる絵本です。

コメント : 近藤麻智子

◆ブックハウスカフェ賞

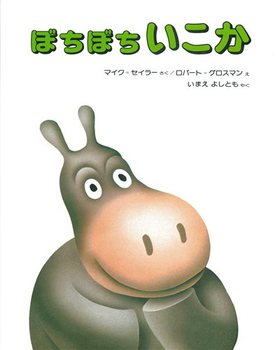

『ぼちぼちいこか』

作:マイク・セイラー 絵:ロバート・グロスマン 訳:今江 祥智

出版社:偕成社 発行日:1980年

対象年齢:3歳くらい〜

主人公のカバくんは、自分は何になれるだろうか?と思いいろいろ想像します。

消防士、船乗り、パイロット・・・でも、どれもこれもうまくいきません。カバの特徴である、重い体重が主な理由です。しかし何度うまくいかなくても、カバくんはめげない!くよくよしがちな私にとって憧れの楽観力の持ち主です。

原書は英語。「What Can a Hippopotamus be?」の答えは、すべて「No」なのに対し、今江祥智さんの翻訳は、一つ一つが異なる「No」で訳されたのが見事。しかも関西弁。「ぼちぼちいこか」は、Take it Easyの訳です。原著を好む私にとり、意訳は歓迎せざる代物ですが、ただ一つ例外は、今江祥智さんの訳。この本は原著より日本語版の方が、断然いい!

本当は気性が荒いとされ、走るのも泳ぐのも素早く、地上最強ともいわれる顎の持ち主という、本来のカバの特徴ではなくて、ユーモラスでおっとりして憎めない関西の人――カバのイメージを、私にそう刷り込んだのは、この絵本だったかもしれません。そのくらい影響力のある絵本でした。なんとも味わい深い1冊です。

コメント:ブックハウスカフェ ちのゆき

◆oton+to賞

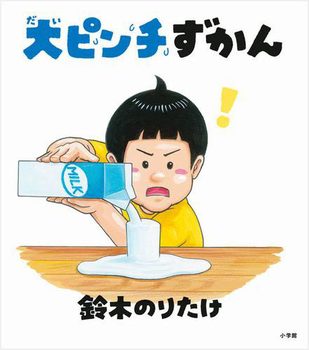

『大ピンチずかん』

作:鈴木 のりたけ

出版社:小学館 発行日:2022年

対象年齢:4歳くらい~

「子どもは、幾度となく窮地に立たされる経験を積み重ね、さまざまな困難を乗り越えながら大人になっていきます」。このように書くと、それなりの格言のようですが、子どもが経験する窮地って?困難って?をいとも見事に洗い出したのがこの“大ピンチずかん”。2022年2月に発売され、既に数々の絵本の賞を受賞しています。

「うわー、あったあった!」大人となった今では小ピンチにすらならないものでも、確かに自分が子どもだった頃、この絵本に描かれているシーンに本気で焦った人たちも少なくないはず。そして、ここに描かれた、なんとも緊迫感のある本人の表情、しぐさは共感を超えた面白みを感じさせてくれます。しかし「この絵本に描かれているピンチを、まだ経験していない子どもが読んでしまったら、予習することになってしまうのかな?」そしたら少しもったいない気持ちもあります。子どもは、幾度となく窮地に立たされる経験を積み重ね、さまざまな困難を乗り越えながら大人になっていくのですから(笑)。

コメント:布施太朗

お父さんの絵本ガレージのその他の記事

その他のカテゴリー

お父さんの絵本ガレージ

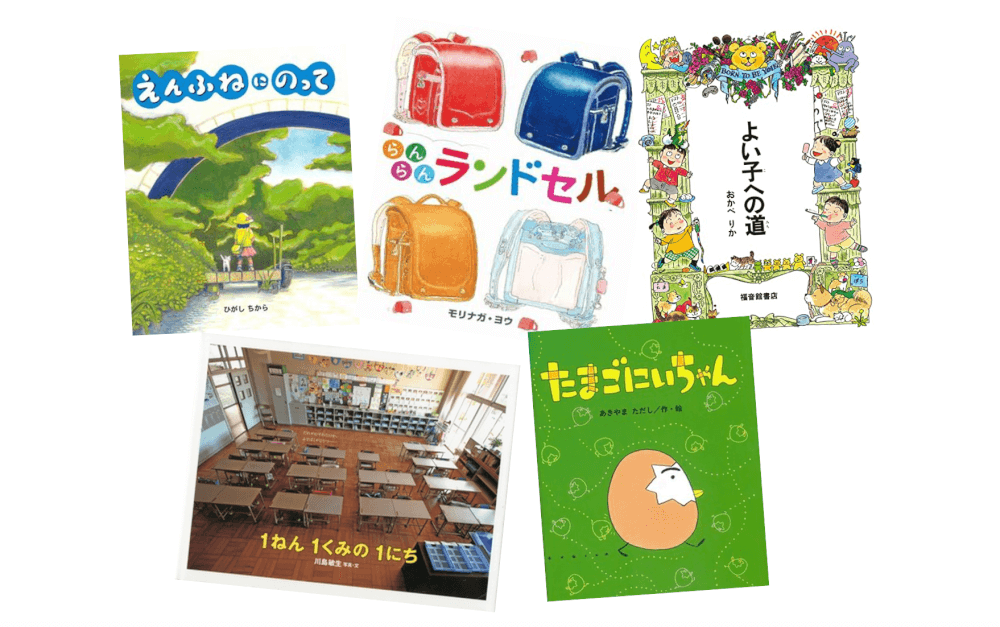

お父さんの絵本ガレージ 「新たな春、おめでとう」編

入園式や入学式、始業式の季節ですね。新たな春を迎え、お子さんのこれまでの成長を、感慨深く振り返っているお父さんも多いことでしょう。お父さんの絵本ガレージ、今回は、お子さんが大切な節目を迎える時期に、一緒に読みたい絵本を集めてみました。子どもがいくつになっても、わが子の健やかな成長や幸せを願う気持ちは変わリませんが、親子で絵本を楽しめる期間は限られています。「おめでとう!」の気持ちを込めて絵本を贈り、2人でゆっくり味わう時間を過ごしてみませんか。父子で思い出に残る絵本との出合いがありますように。

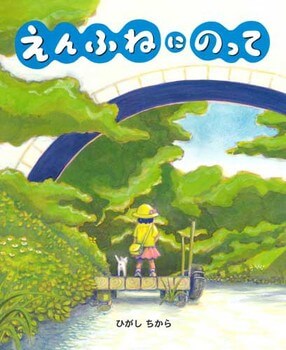

① 『えんふねにのって』

作:ひがしちから 出版社:BL出版 発行日:2019年

対象年齢:3歳くらい~

わくわくの通園風景

「園バス」ならぬ「園ふね」に乗って

まきちゃんが、「まだかなあ・・・」と川岸で待っていると、舟がゆっくりとやってきました。川のそばにある幼稚園に、「えんバス」ではなく、「えんふね」で通っているのです。今日も川を下りながら、野いちごを発見したり、お魚にさわったり。でもこの日は、大きな丸太で川が塞がれてしまい、先に進むことができません。えんふねは、驚きの方法でこのピンチを切り抜けます。

2006年に刊行された、ひがしちからさんの絵本デビュー作の復刊です。子どもの頃、よく舟に乗って磯釣りに出かけたという作者が描く水辺の光景は、臨場感たっぷり!ここちよい風まで感じられそうなさわやかな世界が広がり、お父さんのファンも多い作品です。この絵本を読む度に、目の前にいる子どもたちが想像を膨らませて一緒にえんふねに乗り込み、瞳が輝きだす瞬間をたくさん見てきました。毎日の園までの道のりが、楽しい時間でありますように。

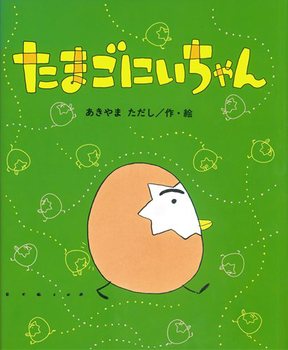

② 『たまごにいちゃん』

作:あきやまただし 出版社:鈴木出版 発行日:2001年

対象年齢:4歳くらい~

殻を割るタイミングは人それぞれ

成長の節目に贈りたい絵本

本当はもう、たまごから出ているはずのたまごにいちゃんは、このままずーっとたまごでいたいと思っていました。だってたまごだったら、いつでもお母さんに温めてもらえるから。ところがある日、ハプニングが起きて、大切なたまごの殻にひびが入ってしまいます。成長に対する不安やとまどい・・・・・・子どもの繊細な心情を、ユーモラスに描いています。

大人気「たまごにいちゃん」シリーズの記念すべき1冊目。以前、幼稚園の年中さんクラスのお話会で読んだ時には、子どもたちからは笑いが起き、先生からは「これから年長さんになる子どもたちにぴったり!」という声も。ようやく殻から出てきたお兄ちゃんの姿を見て、「とってもすてきよ」とお母さん。「すごくかっこいいよ」と弟。そして最後に、たまごにいちゃんが自分自身にかける一言が、たまらなく愛おしく、胸を打たれます。

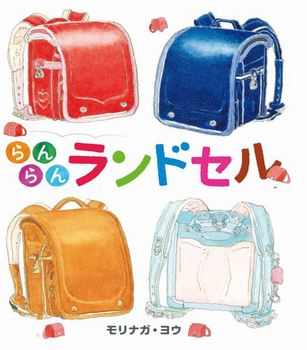

③ 『らんらん ランドセル』

作:モリナガ・ヨウ 出版社:めくるむ 発行日:2022年

対象年齢5歳くらい~

200個の部品からできている!?

ランドセル絵本の新定番

「みてみて、これがだいすきなわたしのランドセル!」。子どもたちが誇らしげに紹介してくれるのは、世界中で日本にしかない特別なカバン、ランドセル。親にとっても馴染みのあるものですが、どんな生地から作られ、どんな風に縫い上げるのか、まだまだ知らないことがいっぱい。工場での詳しい取材を通して、ランドセルが完成するまでのプロセスを魅力的に描いています。

私の息子が年長さんになり、ランドセルを選ぶ時期にプレゼントした絵本。ラン活を盛り上げるために、もちろん新入学のお祝いにもおすすめ!およそ200の部品からできているというランドセルを作る工程は、親子ともに「へえ~!」「なるほど!」の連続。ルポイラストを得意とするモリナガさんが精緻に描く絵は、お父さんにも大好評。これから6年間を共に過ごす新しい仲間に、らんらんと気持ちが弾み、深い愛着を持てる1冊です。

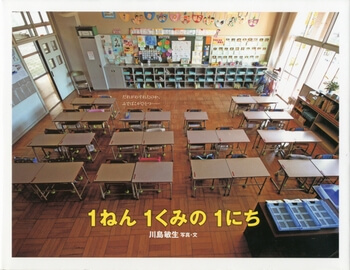

④ 『1ねん 1くみの 1にち』

写真・文:川島敏生 出版社:アリス館 発行日:2010年

対象年齢:5歳くらい~

学校ってどんなところ?

小学1年生の1日を追った写真絵本

写真家の川島敏生さんが、小学1年生の1日を写真で追った画期的な絵本です。朝の会、国語、算数、休み時間、給食、そうじ・・・・・・などなど。時間の経過と共に変化する教室内の様子を、定点観測で紹介。「ヒャー、しゅくだいがない・・・!?」「ぼくの虫かごかえして~」「せんせいあのね・・・」。子どもたちの自然な会話も吹き出しに書かれ、小学校の何気ない日常が楽しく表現されています。

この春入学する私の長男が、学校がどんなところか気になりだした頃に読み始めた1冊。全ページ、子どもにとっては新鮮で、親にとっては懐かしい光景が広がります。父子で読めば、「お父さんが小学生の頃はね・・・・・・」なんて思わず会話が弾みそう。何より、絵本に登場する子どもたちが、それぞれ個性豊かで輝いています。期待と不安の入り混じる新1年生の心を、優しくほぐしてくれるでしょう。

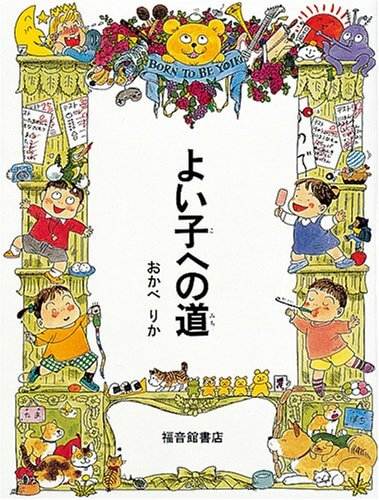

⑤ 『よい子への道』

作:おかべりか 出版社:福音館書店 発行日:1995年

対象年齢:6歳くらい~

ジョーク満載の漫画絵本

読めば「よい子」になれるかも!?

小学生の日常や学校生活を元に描いた、ジョーク満載の漫画絵本です。「よい子」になるには何をしてはいけないのか、愉快な子どもたちが賑やかに教えてくれます。例えば学校からの帰り道で、かいじゅうを呼び出したり、ギターを弾いて歌ってはいけません。学級花壇に、秘密基地や温泉を作ってはいけません。してはいけないことがいっぱいで大変です。

1995年の刊行からずっと愛されてきたロングセラー。新たな春、新1年生はもちろん進級する子どもたちも、「もう○年生なんだから!」という言葉をかけられやすい時期。親である私たちも気をつけたいところですが、何かとプレッシャーを感じる時こそ、親子でたくさん笑い合いたいもの。ユーモアに包まれた、子どもたちへのあたたかいエールが伝わってくる1冊です。続編『よい子への道2』、『よい子れんしゅう帳』も合わせて楽しめたら、よい子への近道になるかも!?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

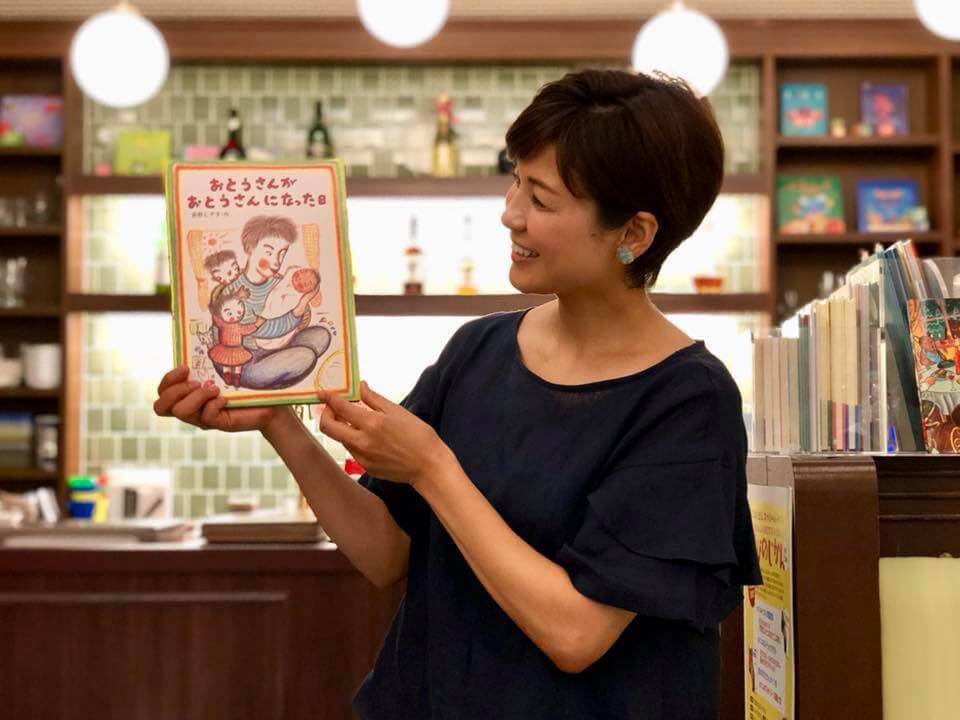

選書:近藤麻智子 絵本専門士/フリーアナウンサー

第1期絵本専門士、絵本セラピスト®、絵本講師の資格を活かして、メディアでの執筆、講演、イベント出演など、幅広く活動する。大人向けの絵本セラピー®のワークショップ「絵本のち晴れ」や、絵本の読み語りとヨガをコラボレーションした親子向けイベント「絵本ヨガ」を主宰。文章を書いた絵本に『絵本ヨガ 森のくるるん』(絵:齋藤槙/そうえん社)がある。oton+toでは、2018年よりお父さんにおすすめの絵本を紹介する「お父さんの絵本ガレージ」を連載中。札幌テレビ、新潟総合テレビアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサー。2児の母でもある。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

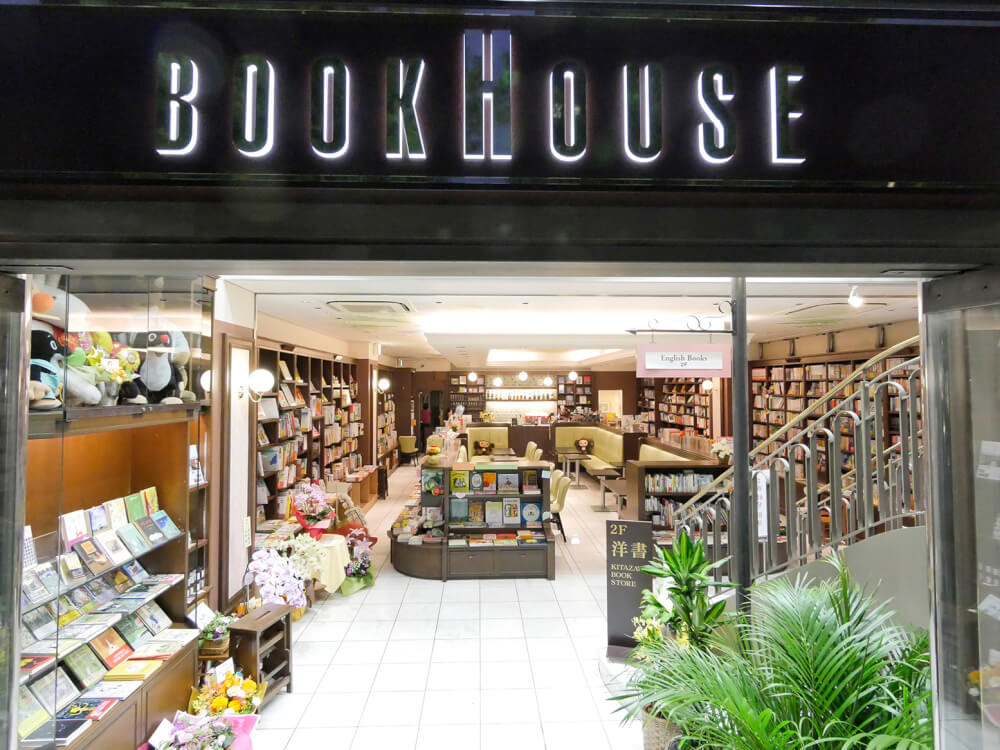

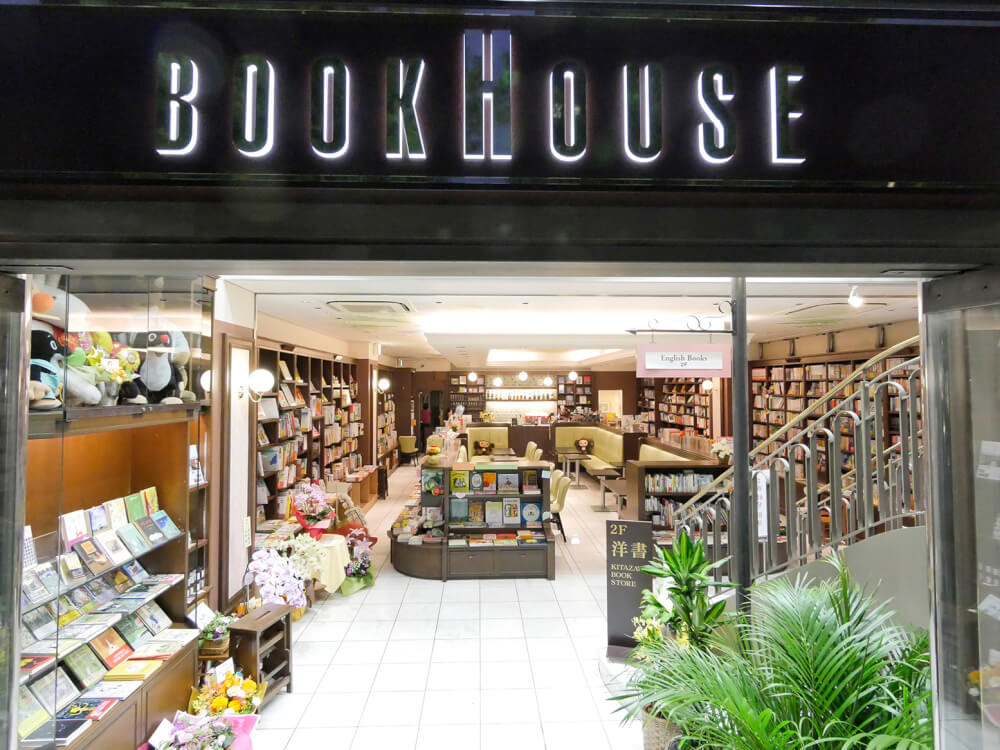

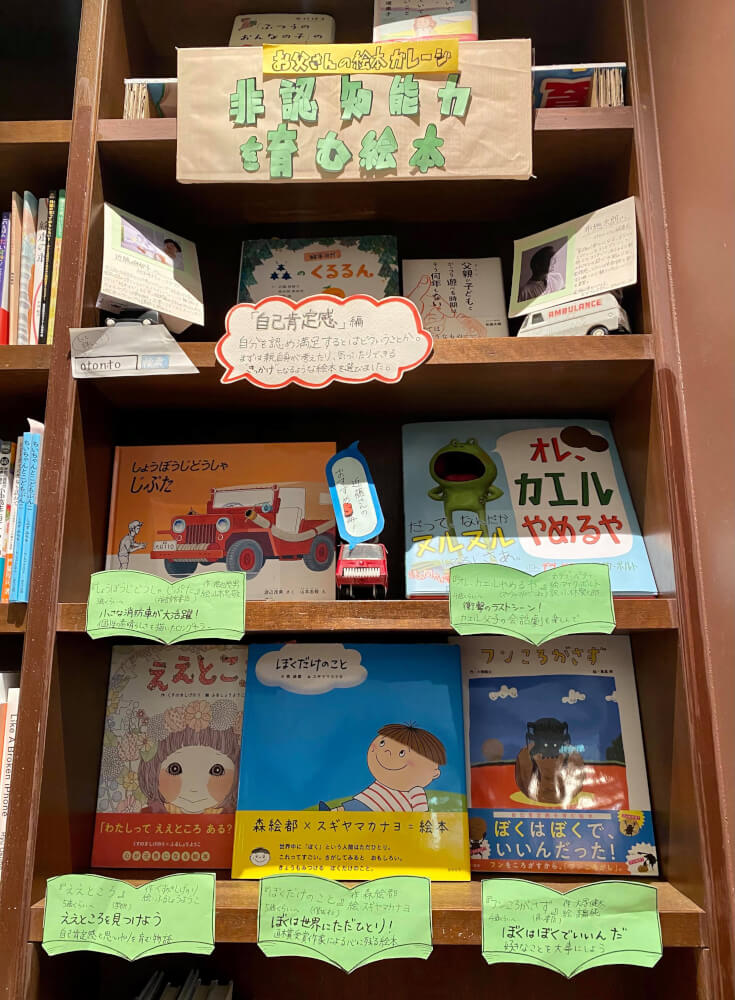

ブックハウスカフェ

神保町のブックハウスカフェ店内には「お父さんの絵本ガレージ」コーナーがあり、 oton+toで紹介した絵本が並んでいます。

お父さんの絵本ガレージのその他の記事

その他のカテゴリー

お父さんの絵本ガレージ

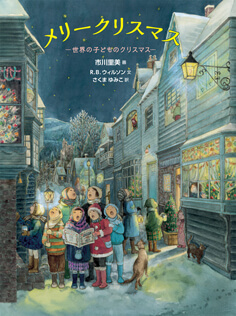

お父さんの絵本ガレージ「父子であったまろう」編

師走らしく、日に日に寒さが増してきましたね。大人にとっては、何かと慌ただしい年の瀬ですが、子どもたちにとっては、クリスマスに冬休み、お正月・・・楽しいイベントが目白押しでワクワクするシーズンでもあります。お父さんの絵本ガレージ、今回は、寒い冬に読みたい絵本を厳選!「父子であったまろう」がテーマです。合計5冊、全ての作品にお父さんが登場します。それぞれに個性があって魅力的なお父さんたち。「自分に似ているかも」「こんなお父さんになりたい」「理想の親子関係だ」・・・・・・などなど、あなたはどんな風に感じるでしょうか。寒さに負けず、父子でぬくぬく、ぽかぽか。絵本で心と体のふれあう、あたたかい時間を過ごせますように。

① 『3人のパパと3つのはなたば』

作:クク・チスン 訳:斎藤真理子 出版社:ブロンズ新社 発行日:2021年

対象年齢:3歳くらい~

特別な夜に向けて

働く3人のパパの物語

今日も一所懸命に働く、3人のパパたち。宅配会社のキム運転手は、100を超える荷物を配達しますが、まだ終わりません。小児科のキム先生の病院は、風邪をひいた子どもたちでいっぱい。建設会社のキム課長は、たくさんの書類に囲まれ、電話もひっきりなし。それぞれ街ですれ違いながら、仕事の合間に花束を買った3人に、特別な夜が待っています。

「日常を真面目に生きている私たちの物語を描きたい」と、韓国でひとり出版社を営む、作者のクク・チスンさん。3人のパパが駆けつけたのは、クリスマスツリーが飾られた幼稚園の音楽会。そこに広がるあたたかい光景は、まさに、私たちの物語。慌ただしく過ぎていく日々の中で、確かに愛し愛される、親子の姿に励まされる思いがします。姉妹編『3人のママと3つのおべんとう』は、奥さまへのプレゼントにもおすすめします。

② 『おふろがでまーす』

作:accototo 出版社:KADOKAWA 発行日:2022年

対象年齢2歳くらい~

お風呂の船で出発!

心も体もぽかぽかに

先に湯船につかったお父さんが、わが子に「のってくださーい」と呼びかけます。父子でお風呂の船の旅に出発!お父さんがお湯から膝を出して、島に見立てます。この島にいるぞうさんがお腹をすかせているので、リンゴをあげましょう。でこぼこの島、もじゃもじゃの島には誰がいるかな?最後は大変!ばっさーん、ばっさーんと、嵐がやってきます。

作者のaccototo さんはご夫婦で、3人のお子さんがいます。この絵本は、お父さんと子どもたちとのお風呂タイムで、大人気だった遊びをもとに創られたそう。わが家の父子も、この絵本を読んでから入浴。どんどん想像が膨らんで、恐竜や昆虫の島まで登場したようです。「いろんな世界に行けるのは楽しいな」と、湯上がりのお父さん。お風呂が恋しくなる季節、心も体もあったまるヒントがつまった絵本で、楽しいひとときを。

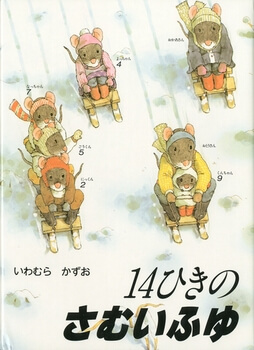

③ 『14ひきのさむいふゆ』

作:いわむら かずお 出版社:童心社 発行日:1985年

対象年齢3歳くらい~

冬の魅力がいっぱい!

世界中で愛されるロングセラー

風がなる。雪が舞う。寒い冬・・・・・・ストーブが燃えているあたたかい部屋で、みんなが何かを作っています。おじいちゃんやいっくんたちは、そりを。おばあちゃんやお母さん、さっちゃんたちは、おまんじゅうを。みんなで食べたら、お父さんやごうくんたちが作った、とんがりぼうしゲームで遊びます。雪がやんだら、外でゆかいなそりすべり!

自然に感謝し、ともに寄り添って暮らす家族を描き続けた、ロングセラー絵本「14ひきのシリーズ」より。清々しい白銀の世界と、温もりを感じる部屋の対比が、なんとも美しく、冬らしく。お父さんが作ったとんがりぼうしゲームは、作者のいわむらかずおさんが、小さい頃にお兄さんと夢中になったゲームなのだそう。絵本の付録として遊び方が入っているので、実際に父子で作ってみたら、より思い出深い1冊になりそうです。

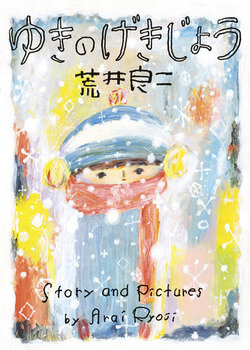

④ 『ゆきのげきじょう』

作:荒井 良二 出版社:小学館 発行日:2022年

対象年齢:4歳くらい~

男の子が見つけた劇場とは

雪国で起きた不思議な物語

雪の降る小さな町に住む男の子。ある日友だちと遊んでいる時に、お父さんが大事にしている図鑑を破いてしまいました。男の子は、ひとりでスキーを履いて滑り出します。「ちょうちょがだいすきなとうさん・・・・・・おこるかなぁ」。途中でくぼみに落ちてしまった男の子は、灯りのついた劇場を見つけます。小さな雪の人たちに招待されて、不思議な舞台が幕を開けます・・・・・・

作者の荒井良二さんは、雪国の山形県生まれ。家の周りには雪原ができ、スキーで遊ぶ幼少期を過ごしました。雪のくぼ地にはまった時のしんとした空間も、記憶に残っているそうです。そんな荒井さんだからこそ描けた、静かで幻想的な物語。最後に迎えに来てくれたお父さんが、男の子にかけた言葉が印象的です。父子のあたたかい関係が、読者の心もきっとあたためてくれるでしょう。

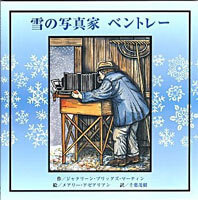

⑤ 『雪の写真家 ベントレー』

作:ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 絵:メアリー・アゼアリアン 訳:千葉茂樹 出版社:BL出版 発行日:1999年

対象年齢:5歳くらい~

雪の写真家の原点に迫る

コールデコット賞受賞の伝記絵本

ある農村に暮らす男の子ウィリーは、何よりも雪が好きでした。雪が降れば大喜びで外に飛び出し、雪の結晶を観察したり、スケッチしたり・・・・・・いつか顕微鏡つきのカメラで、雪を撮影したいと願っていました。お父さんは「雪なんかにむちゅうになって、こまったものだ」と言いながらも、ウィリーが17歳の時に、夫婦で貯めていたお金でカメラを買うことに決めました。やがてウィリーは、世界的な雪の専門家として認められるようになるのです。

1999年度のコールデコット賞受賞作品。アメリカの豪雪地帯に生まれ、雪の研究と結晶の撮影に生涯をささげたW・A・ベントレー。彼のひたむきな情熱と、見守った家族の愛情を、色彩豊かで温もりある木版画で綴った伝記絵本です。子どもの「好き」を、親はどんな風に応援できるのか、大切なことを考えさせられます。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

選書:近藤麻智子 絵本専門士/フリーアナウンサー

第1期絵本専門士、絵本セラピスト®、絵本講師の資格を活かして、メディアでの執筆、講演、イベント出演など、幅広く活動する。大人向けの絵本セラピー®のワークショップ「絵本のち晴れ」や、絵本の読み語りとヨガをコラボレーションした親子向けイベント「絵本ヨガ」を主宰。文章を書いた絵本に『絵本ヨガ 森のくるるん』(絵:齋藤槙/そうえん社)がある。oton+toでは、2018年よりお父さんにおすすめの絵本を紹介する「お父さんの絵本ガレージ」を連載中。札幌テレビ、新潟総合テレビアナウンサーを経て、現在はフリーアナウンサー。2児の母でもある。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ブックハウスカフェ

神保町のブックハウスカフェ店内には「お父さんの絵本ガレージ」コーナーがあり、 oton+toで紹介した絵本が並んでいます。

お父さんの絵本ガレージのその他の記事

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

茶碗の手触り

「子どもたちのお茶碗を買ってきた」と、家人。

3人分、色違い。

娘がはじめに茶碗に対面した。

「かわいい。へえ、これザラザラするんだね」。

手に取りながら言う。

娘は少し、その手触りが苦手そうに見えた。

個人的な感覚かもしれないが、

嗅覚とかと異なり、手触りについては、“慣れ”で解決することは

なかなか無いような気がしている。

母(家人)と娘(高2)は、共通の話題で盛り上がったり

楽しくお喋りしていることもよくあるのだが、

いつの間にか、言い合いになっている

という時も少なくない。

母としては、娘の振る舞いがつい目ついて、

腹が立ってしまうことがあるようで

娘としては、なんでそんなことに怒るのか、

という気持ちもあるようだ。

もちろん、何もお互い好き好んで口喧嘩を

するわけではない。

私から見ると、母はできるだけ寛容で

いようとしているし、

娘は、できるだけそ口論のような状況に

なることを避けているようである。

とはいえ、娘が安易に地雷を踏む場面を

目にすることも多いのは否めないのであるが。

翌日、朝食。

娘はその新しい茶碗に自分でご飯をよそい、

食べて学校へ言った。

「手触り、気にならなかったのかな」。

と言ってみた。

「そうなんじゃない」。

と、家人。

私が言う。

「手触りが気になるって、昨日、

なんか遠慮しながら言ってたように見えたんだけど。

『この手触り苦手だな』とこの後ずっと思いながら、

自分の茶碗にするのはちょっとかわいそうな気がするから、

もし、手触りがどうしても気になるようなら、

何か煮物とかいれる器にしてもいいかもね」。

「そうだね。じゃあ、帰ってきたら言ってみるわ。

『もし手触りが気になるのであれば、

自分の茶碗にしなくてもいいよ』って」。

と、家人。

それはそれで、ちょっと気になる。

母と娘の会話の心理戦のようなことを

いつも感じている私としては。

その言い方だと、娘は「いいよ、私の茶碗で」。

としか答えようがないような気がしないでもない。

そこで言ってみた。

「こっちから言うのなら、

『その茶碗、手触りがちょっと気になるから、

ノンの茶碗じゃなく、別の用途の器にするね』

って言ったほうが、ノンはもっと素直に返事が

できると思んじゃないかな」と。

つまりだ。そう言えば、娘は「わかった」

という返事もしやすいし、

そこまで手触りが気にならないのなら

『いや、自分の茶碗にしたい』と自分で言うから」と。

「考えすぎじゃ」。

と一蹴されました。

なんとちまちましたオトンなことか。

というか、そもそもの話をすれば、

子どもたちに茶碗を新調してあげようと思ったことなど、

私には微塵もなかったということでございます。

さすが母!!でございます。

娘もそう思っていることがゆえのことでございます。

たぶん。

以上、なんとちまちま書いてしもたオトであることか。

そういえば、出土した土器の手触りがめっちゃよかったと、

愚息が申しておりました。

父の失敗・悩み・たわごとのその他の記事

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

草かよ

ひとり住めばあをあをとして草

これは、明治、大正、昭和初期の俳人、

種田山頭火が詠んだ句である。

時代は過ぎたが、ここに詠まれた自由律俳句は

私たちの液晶画面上に数多映し出される文体のやうである。

※今回はあへてこのやうな文体で書かせていただひております。

尤も、文末の意味が異なる限り、それを文体と纏めることは出来ぬと、

谷崎潤一郎先生あたりから嗜められそうでもあるが、

尺を含めたその佇まいは、まさに今、私たちが目にするもののそれである。

ww。

優れた文体(あへてここでは使はせていただく)は、

100年の時を跨ぐに値するものといえよう。

そして驚くべきことに、山頭火の文体には、

今の世を生きるたったひとりの個人に受け継がれたものもある。

それをここに紹介しよう。

落ち葉の、水仙の芽かよ

言わずもがなである。

たったひとりの個人、

夏軍、三村マサカズのそれである。

せつかくなので、続けて一句。

ひよいと穴からとかげかよ

此れこそまさに、夏軍、三村マサカズのそれである。

いや、これらは全て、自由律俳句を代表する、

山頭火のそれである。

そこで一句。

塩らふめんの奥底 梅干しひとつ

父の失敗・悩み・たわごとのその他の記事

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

錦鯉

少しキリッとした寒い朝。

ついこないだのことです。

「ずっと見てました。遠くから」

てなことを言われてしまいました。

これまで、このようなことを言われたことがあったでしょうか。

大学、高校、中学と記憶を遡ってみましたが、

いずれの時代においても、ありません。

「なんだかすごく自然な感じがして」

と、その彼は言いました。

「コツをツレに教えてもらってもいいですか?」

「ん?」

彼の視線の先に目をやると、

生まれたての小鹿のようにグラグラと立つ女性。

「自分だとうまく教えられなくて」

私の足元で腹ばいになっている彼が言いました。

しかし彼女は、少しずつですが、確実に私と腹ばいの彼の

いるところに近づいてきています。

腹ばいだった彼は、いつの間にか馬にでも

またがるような座り方になり、

彼女を手招きしていました。

彼女はカラダをグラグラさせながらも、

ずいぶんと私たちの近くにやってきました。

「こーんにーちわっっっ!!」

彼女が私に挨拶をするや否や、

その人は、私たちの視界から消えてしまいました。

「ツレが始めたばかりなんです」

と、馬に、いや、サーフボードにまたがる彼。

「僕、サーフィンはするんですが、SUPをやってなくて。

で、遠くから見ていて、直接コツを聞きに行こうと

声かけさせてもらいました」

「あ、なるほど」

しかし、そもそもはじめての日が

今日というのがよくなかった。

波の数が多く、もし小さなボートなんかに

乗っていたら酔ってもおかしくないような海の状況。

ボードにまたがる彼に見守られ、

冷たい海風にさらされながら、

頭のてっぺんからすっかりずぶ濡れの彼女は、

それでも、その真新しいSUPの上へと這い上がり、

この世に生をうけたばかりのような小鹿となって、

再び自らの足で立ち上がると、

目の前の私に向かって大きな声で、

「こーんにーちわっー!、、、わっっ!!」

再び彼女は、私たちの視界から消えてしまいました。

冬空の下、彼女は頭の先まで海の中。

見上げると、雲が錦鯉に見えました。

完

父の失敗・悩み・たわごとのその他の記事

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

季節外れの

今朝、我が家の畑コーナーで

見つけたじゃがいもの葉。

ちょろっと引っ張ってみると

夏に収穫し損ねていたじゃがいもが

ゴロゴロとついてきました。

季節外れの嬉しさです。

季節外れといえば、

風が強く吹く冬の日にも

鳴りひびく

あの家の江戸風鈴と

その隣で静かに揺れてる

虫コナーズ。

父の失敗・悩み・たわごとのその他の記事

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

師走のでえく

近頃は腕のいい“でえく”ってのをすっかり

耳にしなくなった、なんてね。

“でえく”が世の人様の前に初めて出たのが

文政7年。時の将軍は11代家斉。

勝海舟が数えでいうところの二つ。

まだヨチヨチの頃ですな。

その頃からどんどんどんどん“でえく”っての

が広まったんですと。

なんだか思いのほか新しい気がしねえでもねえですがね。

この“でえく”ってのは、

どいつもこいつも分け隔てることなく

いっちょ抱き合おうじゃねえかってなことを

声高らかに叫んでるんでございますな。

でもね、ここんとこの流行り病で、

「おらっ、抱き合おうじゃねえか」なんてこたあ、

なかなかできない世の中になっちまいましたがね。

やっぱり“でえく”がねえと年は越せねえなってね、

あたしゃ思うわけです。

この師走はどうなんですかねえ、“でえく”の方は。

江戸っ子なもんでね、訛ってしょうがねえや。

伝わりやしたかね、“でえく”のはなし。

どいつにもこいつにも。

父の失敗・悩み・たわごとのその他の記事

その他のカテゴリー

子どもと会話

蟹

週明けに娘が修学旅行に行きます。

北海道に。

食卓でしおりを見ていました。

「聞いてくれる、ちょっとありえないんだけど。

今年、靴の色に制限ができたの。

靴か茶色のスニーカーしかダメだって。

そうじゃなかったらいつも学校に履いていく革靴じゃなきゃダメなんだって。

どう思う?マジ学年主任が誰かで決まりが違ってくるんだけど」。

と言っておりました。

そんな決まりがまだあるのだなと思い娘の話を聞いておりまして、

私も、去年は色が自由だったのに今年は黒か茶色だけになったのはなぜか

聞いてみたくなりましてね、

「オトンが学年主任に聞いてみてもいいか」と

娘に行ったわけでございます。

「いくの明後日なんだけどなんて聞くの?」

しおりを見ながら娘は言いました。

「あっ、1日目の夜、カニが出るって」。

そこで私は答えたわけでございます。

「オトンはこう質問するつもりだ。昨年と今年で学年主任が変わられて、

それぞれの考えがあり違うところもあるかと思いますが、

なぜ、スニーカーは黒か茶色限定になったのですか?

それも出発の3日前に。

だって、1日目、カニが出るっていうじゃないですか。

カニ、赤ですよね。茹でるんですか?

じゃあ、もっと赤くなりますよね、それを黒か茶色しかダメだなんて、

そもそもカニはタラバ?ズワイ?、あっ、毛蟹?、、、」

「オトン、もういい、それを言われた先生、

訳わかんなくなると思うから、言わなくていい」

と娘に遮られました。

ちなみに、蟹を茹でると赤くなるのは

アキタチサンチンという色素のせい。

ということらしいです。

その筋の人の情報によると。

子どもと会話のその他の記事

【こんな時をせっかくの機会に!】だったら木の上に行こう!フォレストアドベンチャーへ

暖かくなってきましたね。 外出したいけど人混みはちょっと、という気分のみなさま! 木の上なんか、…続きを読む

その他のカテゴリー

父の失敗・悩み・たわごと

磯香

磯の香りがするところに住みたかったんです。

小さい頃の夏休みに親戚と行った

伊豆の海や千葉の海が原体験です。

匂いは記憶に強い印象を与えるといいますが、

私にとってそれは伊豆と千葉の海の磯の香りです。

それで、海が好きになったんだと思います。

子どもの頃に好んだおもちゃは

ロケットより飛行機より車より船。

一番好きなのは潜水艦でした。

はじめに好きになった英単語は “マリン”で、

かつて愛した力学は“浮力”でした。

今住んでいるここは、海辺の街ですが、磯の香りはしません。

たぶん小坪漁港あたりだと香るのだろうと思います。

ちなみに、そもそも磯の香りっていうのは、

その筋に精通した者の情報によると

海洋植物プランクトンや大型藻類が浸透圧調整物質として

生成するジメチルスルホニオプロピオネート(DMSP)

という化学物質が元になっている

ということらしいです。

今朝は台風の影響で家の近くの海は良い波がたっています。

ただ、週末なので、バカ混みです、

だから私はうちの黒い犬と一緒に岸から海を眺めています。

海からの風がやってきます。

今日の海風はめずらしく磯の香りです。

子どもの頃から好きだった海は毎日の光景になりましたが、

磯の香りは、こんな時に感じることのできる、

私にとっては、まだ少し特別なものです。

海岸で犬と長居しています。